在汽車的機械構造中,底盤懸掛系統如同人體的骨骼與關節,決定著車輛與地面交互時的動態表現。多連桿懸掛通過四到五根獨立連桿控制車輪運動軌跡,如同精密編織的蜘蛛網,既能吸收顛簸震動,又能精準傳遞路面反饋。這種結構賦予車輛"柔中帶剛"的特性,當車輪壓過井蓋時,懸掛系統能通過多維度調節保持車身穩定,使豪華轎車在坑洼路面也能保持香檳杯中的氣泡不溢分毫。

相比之下,扭力梁懸掛更像一位務實的工程師。它用一根U型鋼梁橫向連接左右車輪,通過材料本身的彈性形變化解沖擊,這種化繁為簡的設計讓后排座椅下方不必為復雜機構騰出空間。在蜿蜒的山路上,扭力梁車型的后排乘客可能會感受到車輪間的相互牽制,但這種結構帶來的成本優勢,讓經濟型汽車能以更親民的價格承載家庭的出行記憶。

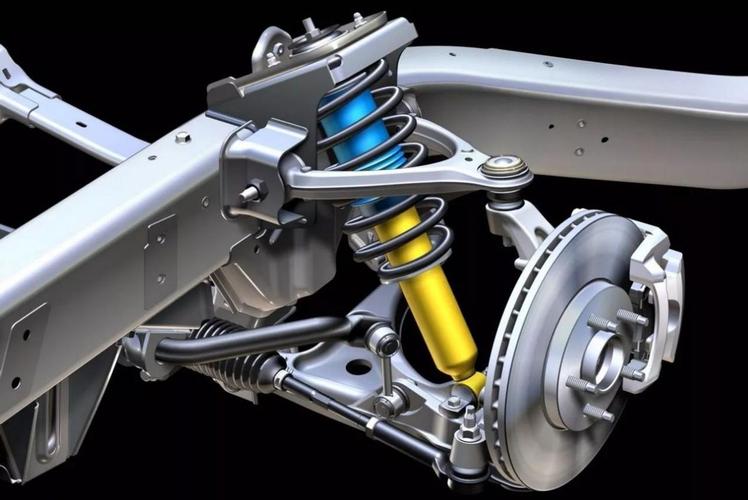

當視線轉向雙叉臂懸掛,便進入了機械美學的殿堂。上下兩組A型支臂構成幾何平行四邊形,配合垂直減震器形成立體控制網絡。這種設計如同給車輪戴上了精密的手銬,在高速過彎時將輪胎傾角變化控制在毫厘之間。超級跑車在賽道上劃出完美弧線時,雙叉臂懸掛正在以千分之一秒為單位調整著接地面積,讓橡膠與瀝青的對話始終保持最佳狀態。

三種懸掛的差異本質上是工程學在不同維度上的取舍藝術。多連桿在舒適與操控間尋找黃金分割點,扭力梁用效率詮釋實用哲學,雙叉臂則執著于物理極限的突破。當消費者手握購車預算時,其實是在選擇一種與道路對話的方式——是想要客廳沙發般的悠然,還是競技場座椅般的敏銳,亦或是書房扶手椅般的平衡,懸掛系統的秘密就藏在這些日常駕駛的細微感知之中。

粵公網安備 44010602000157號

粵公網安備 44010602000157號