在關注中誕生,在質疑中前行,這是成立僅僅一年多的C-NCAP(中國新車評價規程)現狀的真實寫照。這個在引進國外NCAP(新車評價規程)標準基礎上,由中國汽車技術研究中心打造的本土化“新車評價規程”——C-NCAP,目前正面臨著日益擴散的信任危機。

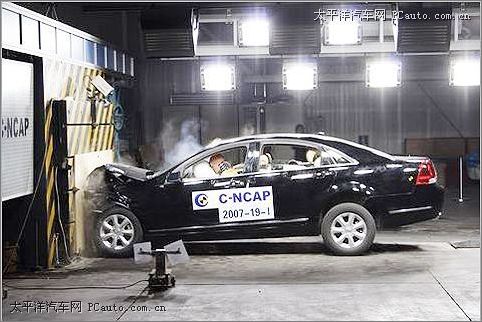

圖為凱旋車型接受C-NCAP碰撞試驗

由于媒體將更多的目光聚焦在C-NCAP未來的盈利前景、以及評價規則本身是否科學合理等諸多問題上,致使C-NCAP這個“新生嬰兒”還未立足,就不得不面社會輿論的“口水戰”所帶來的沖擊。

讓筆者感到遺憾的是,輿論在關注C-NCAP的過程中,更多的是對其一味地質疑和橫加指責,而真正提出建設性意見的報道則少只又少。畢竟,對于正處在起步階段的C-NCAP而言,社會輿論的導向作用,將在很大程度上左右消費者對C-NCAP評測結果的認可。按道理說,目前不少輿論對C-NCAP的質疑,會在很大程度上促進該評價體系的改進和完善;但與此同時,這些論調也可能掩蓋部分公眾對C-NCAP評價結果的積極肯定。

市場調研機構新華信最近發布的一份調查報告顯示,有55.6%的意向購車者會將汽車C-NCAP碰撞測試的得分作為購車的“重要參考依據”,39.6%的消費者表示會“參考一些”汽車碰撞測試的得分;對比之下,只有2.1%的消費者表示“完全不會參考”車輛的碰撞得分情況。可見,在沒有更能直觀展示車輛被動安全性能的標準出臺之前,C-NCAP發布的碰撞得分以及星級評價,將在很長一段時間成為消費者購車時的重要參考依據。

不僅如此,C-NCAP將汽車碰撞試驗結果按星級劃分的做法,給自主品牌與合資品牌車型“同臺競技”的機會,反而讓本土汽車企業感到了差距和壓力。筆者接觸到的眾多業內專家一致認為,作為國內首個引進海外NCAP標準(遠遠高于國內的強制性標準),通過碰撞試驗對汽車被動安全性能進行綜合打分的評價體系,C-NCAP的誕生以及未來在國內汽車行業中將要起的積極推動作用是毋庸置疑的。

試想一下,如果沒有高于國家強制標準的碰撞評價體系,本土汽車企業還要在海外市場遭遇多少次“碰撞門”,才會有針對性地提升其產品的被動安全性能。

在最近一次C-NCAP碰撞結果發布會現場,某本土汽車品牌的廠家代表也跟記者探討過類似的話題。雖然在那次碰撞測試中,本土品牌碰撞得分顯然遠遠低于合資品牌,但是該負責人卻向筆者坦言,這樣的差距早在預料之中,并表示今后將更加注重車輛被動安全問題,即盡可能通過改進車身設計、配備安全帶提示裝置和加裝安全氣囊等手段,來改進車輛的被動安全性能。

公開信息顯示,從2006年下半年成立至今,在C-NCAP已經碰撞測試并發布了31熱銷車型安全評級。當然,絕大多數五星車型已經被外資品牌收入囊中(其中4款日系車、2款美系車和3款歐系車),而參與碰撞測試的8款自主品牌車型,除了一汽奔騰獲得四星評級外,大多“屈居”兩星級或者三星級(5款三星和2款兩星)。

日系車過高的碰撞得分、歐美車成績與預期不符,自主品牌的過低星級,都讓輿論找到了對C-NCAP公正性和權威性產生質疑的立論依據,尤其是德系車最高碰撞得分沒有超過日系車這一條。讓筆者感到疑惑的是,為什么大眾品牌的車,在碰撞得分上一定要高于豐田,才算評價結果是客觀公正的?連C-NCAP管理中心的專家都告誡說,碰撞實驗室里展示的安全與實際道路事故中的車輛安全,并不能完全劃等號。

當然,C-NCAP評價體系本身肯定存在這樣或那樣的問題,比如在自掏腰包購買碰撞用的實驗車同時,還接受廠家付費的委托測試,而發布評價結果時卻“一視同仁”;此外,在選擇不同安全配置的碰撞樣車上,C-NCAP也擁有比較大的“可操作空間”,致使高配置車型碰撞星級和得分都很高……這些都是C-NCAP需要反思和加以改進的地方。

至于媒體目前集中關注的C-NCAP能否做到真正科學權威和“第三方”式的公正,筆者認為,這些都需要經過長時間的檢驗,而不是撞完幾十輛車之后就能得出結論的。從這個意義上講,現在有個別媒體就斷言C-NCAP已經成為“某些品牌和汽車廠家的利益代言機構”,顯然是武斷而不負責任的。

對于尚處“襁褓”中的C-NCAP,社會輿論為什么不能多給它一些成長的時間呢?

服務時間: 9:00-18:00400-675-5177

了解本地現車情況、最新優惠、教你如何選車、砍價......