1969年的鄂西北深山中,一群人在蘆席棚里敲打出中國第一代軍用卡車的零件,手寫的《二汽建設動員令》被油漬浸透。他們或許未曾想到,這些用榔頭與肩膀扛起的生產線,會在半個世紀后成為一座博物館的鎮館之寶,更未料到那輛代號EQ240的六輪軍車,會被刻進中國工業史的基因里。

3月26日,中部地區首座以汽車工業文化為主題的綜合性博物館——東風汽車博物館正式在湖北十堰開館。這座承載著中國汽車工業半個多世紀奮斗史的文化地標,在十堰市原第二汽車制造廠(下稱“二汽”)歷史廠區正式啟幕。

“英雄車”EQ240:榔頭敲出的國家底氣

沒有流水線,就用萬噸鍛壓機“硬砸”出車架;沒有技術圖紙,就拆解蘇聯嘎斯車逆向研發。1975年,當第一臺EQ240沖出十堰山溝時,它粗糲的鋼板接縫還留著榔頭的凹痕。四年后的對越自衛反擊戰中,這款車拖著火炮在熱帶雨林中碾出車轍,被炸斷保險杠仍能疾馳三十公里送彈藥。戰士們說:“開不爛的東風,打不斷的脊梁。”一臺車,從此成了中國工業“自力更生”的活化石。

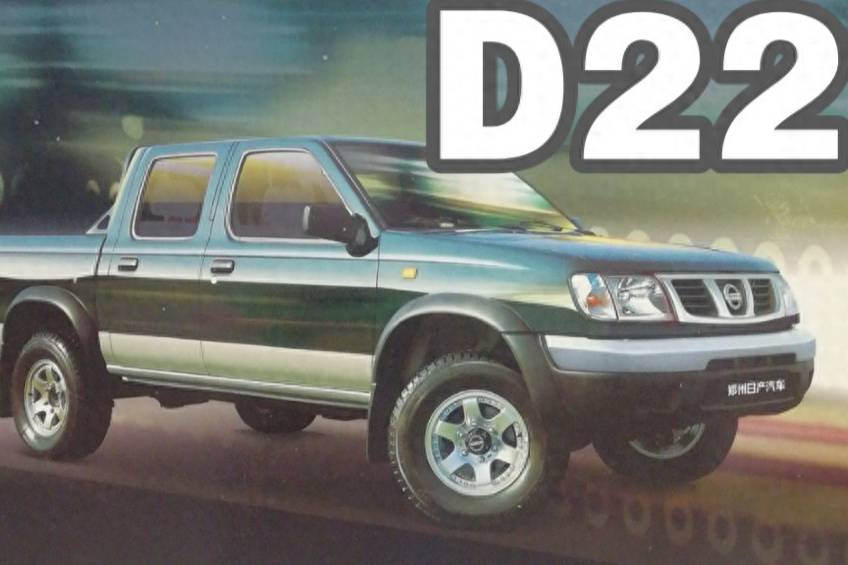

東風EQ140:車輪上的改革開放

如果說EQ240是戰火淬煉的英雄,1983年量產的5噸載重卡車EQ140,則是經濟騰飛的“駱駝祥子”。它的方向盤沒有助力,司機需“掰手腕”般轉向;駕駛室夏如蒸籠、冬似冰窖,但后斗能裝下10噸煤——超載時代的“潛規則”反而成就了口碑。從東北林場到云貴盤山道,車頭掛著“安全行車百萬公里”紅綢的EQ140,拉著建材、糧棉與鄉鎮企業貨箱,在“要致富先修路”的標語下,碾出了第一代個體戶的財富軌跡。

從“三線遺產”到千億車城

十堰人至今戲稱“先有二汽,再有十堰”。當年為保密選址深山的工廠,如今衍生出500家配套企業,山坳里的總裝車間曾占據中國重卡產量的60%。博物館里泛黃的照片記錄著奇景:1980年代,每天上百輛新卡車排隊駛出山谷,車龍蜿蜒十余公里,司機們帶著棉被干糧在駕駛室等上三天三夜,只為早日接車跑運輸。這座“卡車托起的城市”,把“三線建設”的悲壯,活成了“車輪一響,黃金萬兩”的市井傳奇。

結語:

當博物館的燈光打在EQ240銹跡斑斑的鋼板上,仿佛能聽見1979年邊境線上轟鳴的引擎。從蘆席棚創業到新能源轉型,東風卡車的車轍里始終藏著同一組密碼:用最低的成本,造最抗造的車。這種“土法煉鋼”式的務實,或許正是中國工業從追趕到超越的原始基因——它不夠優雅,但足夠堅韌;它從深山出發,最終駛向了世界。

粵公網安備 44010602000157號

粵公網安備 44010602000157號